Tiket Satu Arah ke Ibukota

Kereta melaju perlahan meninggalkan stasiun Kebumen, mengguncang tubuh Raka yang duduk di dekat jendela. Cahaya lampu di luar tampak samar, memantulkan bayangan wajahnya di kaca. Wajah lelah seorang guru yang membawa harapan besar, tapi juga ketakutan yang ia simpan rapat-rapat.

Di tangannya, sebuah tiket kusut tergenggam erat, seakan menjadi bukti bahwa hidupnya kini telah berubah arah. Perjalanan ke Jakarta ini bukan sekadar perpindahan tempat, tapi pertaruhan—antara mimpi dan kenyataan yang mungkin tidak seindah yang ia bayangkan.

Dari balik jendela, ia melihat bayangan Aini dan Nara semakin mengecil di peron stasiun. Mereka tadi mengantarnya dengan senyum yang dipaksakan. Aini mencoba tegar, tapi matanya sembab. Sementara Nara, bocah lima tahun yang tak paham sepenuhnya apa arti kepergian ayahnya, hanya melambai polos sambil memeluk boneka kesayangannya.

Raka menarik napas dalam, mencoba mengusir kesedihan. “Hanya setahun,” gumamnya dalam hati. “Setahun saja, lalu aku akan membawa kalian ke kota, hidup kita pasti lebih baik.”

Kereta semakin cepat. Suara roda yang beradu dengan rel terdengar seperti detak jantungnya yang cemas. Di sampingnya, seorang pria tua berbatik lusuh menguap lebar, lalu menatapnya dengan pandangan penasaran.

“Anak muda, baru pertama kali ke Jakarta?” tanyanya ramah.

Raka mengangguk. “Iya, Pak. Saya dapat pekerjaan di sekolah di sana.”

Pria itu terkekeh pelan. “Hebat. Guru ya? Pekerjaan mulia, tapi… berat kalau di kota. Hidup di Jakarta itu keras, Nak. Semua harus cepat, kalau tidak, ya… tertinggal.”

Raka tersenyum tipis. Ia sudah mendengar cerita-cerita tentang kerasnya ibukota, tapi mendengarnya langsung dari seseorang yang mungkin telah menghabiskan puluhan tahun di sana terasa berbeda.

“Sudah ada tempat tinggal?” pria itu bertanya lagi.

Raka menggeleng. “Baru dapat kos-kosan dekat stasiun Bojonggede, kata teman saya murah dan tinggal naik KRL ke sekolah.”

Pria tua itu mengangguk paham. “Semoga betah, Nak. Jakarta itu seperti rel ini—tak pernah berhenti bergerak. Orang-orang di dalamnya harus pandai bertahan.”

Raka hanya diam. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang belum sepenuhnya ia pahami.

Malam semakin larut. Sebagian penumpang mulai tertidur. Raka membuka ponselnya, menatap layar yang memantulkan wajah letihnya. Satu pesan masuk dari Aini.

“Jangan lupa makan. Kalau capek, istirahat. Kami di sini baik-baik saja.”

Raka menggigit bibir, menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak di dadanya.

Ia ingin membalas, ingin mengetik panjang lebar bahwa ia juga merindukan mereka, bahwa ia takut dengan apa yang akan dihadapinya. Tapi, ia hanya menulis:

“Iya. Jaga Nara baik-baik.”

Lalu ia memasukkan ponselnya kembali ke saku, menatap langit hitam di luar jendela.

Jalan ini sudah dipilihnya. Tak ada jalan kembali.

Di luar sana, kota yang tak pernah tidur telah menunggunya.

Hiruk Pikuk Kota dan Kelas yang Sunyi

Kereta listrik melaju cepat, mengguncang tubuh Raka yang berdiri di tengah kepadatan penumpang. Tangannya mencengkeram pegangan atas, tubuhnya terombang-ambing setiap kali kereta mengerem mendadak. Keringat bercampur dengan aroma parfum, asap rokok yang masih tertinggal di jaket orang-orang, dan bau aspal basah dari luar jendela.

Jakarta tidak menunggu siapa pun.

Ia melihat jam di pergelangan tangan—06.45 pagi. Jika kereta terlambat sedikit saja, ia akan kehilangan kesempatan naik angkutan lain menuju sekolahnya.

Setiap pagi begini. Berdesakan, berburu waktu, saling dorong untuk mendapat ruang bernapas lebih lega. Ia merindukan sepedanya di kampung, jalanan yang lengang, udara yang masih bisa dihirup dalam-dalam tanpa harus bercampur dengan asap kendaraan.

Kereta berhenti di stasiun Gondangdia. Dengan langkah cepat, ia turun, mengikuti arus manusia yang berjalan seperti robot—terburu-buru, tanpa ekspresi, seakan hidup mereka diatur oleh jam digital.

Saat tiba di sekolah, Raka menghela napas lega. Gedungnya megah, jauh lebih modern dibanding sekolah di kampungnya. Tapi di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang terasa asing.

Di ruang guru, tak ada obrolan hangat seperti di tempat lamanya. Beberapa guru sibuk dengan laptop, yang lain hanya saling sapa tanpa benar-benar berbicara. Ia memperkenalkan diri, disambut dengan anggukan singkat.

“Kelas 10A, Pak Raka” Seorang staf administrasi menyerahkan daftar absensi. “Jam pertama sudah mau mulai”

Raka melangkah ke kelas dengan hati berdebar. Saat pintu dibuka, suasana langsung berubah.

Ruangan itu penuh, tapi hampa.

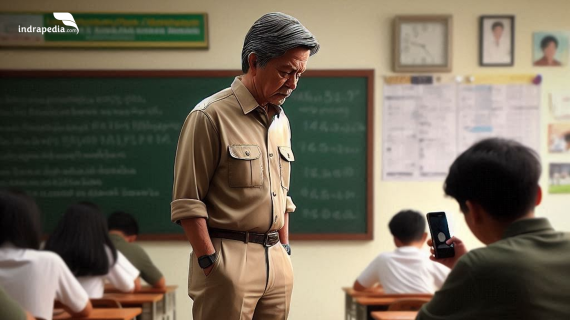

Murid-muridnya duduk di kursi masing-masing, tapi sebagian besar tidak melihat ke arahnya. Ada yang memakai earphone, sibuk dengan ponsel, atau hanya menopang kepala tanpa minat. Beberapa dari mereka sekilas melirik, lalu kembali ke dunia mereka sendiri.

Raka berdeham, mencoba menarik perhatian. “Selamat pagi, anak-anak”

Tak ada yang menjawab. Hanya ada suara jari-jemari yang mengetik di layar ponsel.

Ia menatap ke sekeliling, berusaha memahami kelas ini. Meja-meja mereka bersih, buku pelajaran nyaris tak tersentuh. Beberapa murid mengunyah permen karet tanpa peduli, yang lain menyandarkan kepala ke tembok, mengantuk.

Ia tersenyum tipis, mencoba pendekatan lain. “Saya Raka, guru baru kalian. Saya berasal dari luar kota, dan ini pertama kali saya mengajar di Jakarta. Saya harap kita bisa belajar bersama dengan nyaman.”

Seorang murid perempuan di belakang mendengus. “Santai aja, Pak. Di sini, guru cuma lewat doang.”

Beberapa anak tertawa kecil. Yang lain bahkan tidak bereaksi.

Raka menggigit bibir, menahan kekecewaan yang mulai merayap.

Dulu, di kampungnya, setiap kali guru masuk kelas, murid-murid akan berdiri, menyambut dengan salam. Mereka mungkin tidak punya fasilitas sebagus ini, tapi mereka punya rasa hormat.

Di sini?

Ia seperti berbicara ke tembok.

Tapi ia menolak menyerah.

Ia berjalan ke papan tulis, menulis sebuah kalimat besar:

“Kenapa Kalian Ada di Sini?”

Beberapa murid akhirnya mengangkat kepala. Beberapa mengernyit, penasaran.

Raka menoleh ke arah mereka. “Coba jawab. Bukan hanya karena orang tua kalian menyuruh sekolah, kan?”

Seorang murid lelaki bersandar di kursinya, melipat tangan. “Kalau nggak sekolah, nanti nggak dapet warisan, Pak.”

Tawa pecah di beberapa sudut kelas.

Raka tetap tenang. “Oke. Kalau menurut kamu, sekolah cuma buat dapat warisan, bagaimana dengan yang lain?”

Seorang gadis lain menatapnya bosan. “Nilai bagus buat masuk universitas. Itu aja.”

“Kamu sendiri?” Raka menunjuk seorang murid di sudut, yang sejak tadi diam.

Anak itu mengangkat bahu. “Nggak tahu, Pak.”

Raka tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu—kelas ini lebih sulit dari yang ia bayangkan.

Mereka tidak terbiasa ditanya. Tidak terbiasa berpikir di luar pola.

Dan tugasnya bukan hanya mengajar. Ia harus menyalakan kembali semangat yang mungkin sudah lama padam.

Raka menyandarkan punggung ke meja guru, menatap mereka satu per satu.

“Baik. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Saya ingin kalian menemukan alasan kenapa kalian ada di sini. Dan saya janji, kita akan cari jawabannya bersama.”

Untuk pertama kalinya, kelas tidak sepenuhnya sunyi.

Ada beberapa mata yang mulai memperhatikannya.

Dan bagi Raka, itu sudah cukup untuk hari pertama.

Surat-Surat yang Tak Terbalas

Malam di Jakarta terasa lebih sunyi bagi Raka. Bukan karena kota ini kekurangan suara—bising klakson dan raungan kendaraan masih terdengar di kejauhan—tetapi karena ada ruang kosong di hatinya yang semakin membesar.

Di kamar kos sempitnya, Raka duduk di depan meja kecil dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Cahaya lampu redup memantulkan bayangan lelah di cermin. Ia menghela napas panjang, lalu membuka ponselnya.

Tidak ada pesan dari Aini.

Raka menunggu beberapa saat, seakan berharap pesan itu akan muncul dengan sendirinya. Namun layar tetap kosong, kecuali notifikasi dari grup guru yang hanya berisi tugas dan pengumuman sekolah.

Ia menggigit bibir, lalu mulai mengetik pesan.

“Aini, maaf kalau aku jarang menelepon. Tadi di sekolah ada rapat mendadak. Gimana Nara? Sudah tidur?”

Dikirim.

Tapi centangnya hanya satu. Belum terkirim.

Raka melirik jam—sudah hampir tengah malam. Mungkin Aini sudah tertidur. Atau mungkin… ia terlalu sibuk untuk membalas.

Ia menghela napas, lalu meraih buku catatan yang selalu ia bawa sejak di kampung. Setiap malam, ia menulis surat-surat kecil untuk keluarganya. Bukan karena Aini akan membacanya—surat-surat ini hanya miliknya, ditulis dalam diam, sebagai pelarian dari kesepian yang semakin menyesakkan.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Aini, hari ini aku mengajar di kelas yang lebih sulit dari yang aku bayangkan. Mereka tidak peduli. Mereka tidak bertanya. Seakan sekolah hanyalah sebuah tempat yang harus mereka lalui, bukan tempat untuk belajar.

Aku ingin mengubah itu, tapi aku tidak tahu bagaimana.

Aku rindu kamu. Aku rindu suara Nara.

Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku membuat keputusan yang salah? Apakah aku terlalu egois meninggalkan kalian di kampung hanya demi pekerjaan yang bahkan belum tentu bisa membuat kita bahagia?

Raka meletakkan pena, menutup matanya sejenak. Ia ingin menangis, tapi rasa lelah lebih kuat dari kesedihannya.

Ponselnya bergetar. Seketika, hatinya berdebar.

Pesan dari Aini.

“Maaf baru balas. Nara tadi rewel, demam dari sore. Aku sudah kasih obat, semoga besok membaik.”

Raka menegakkan tubuhnya. Jemarinya gemetar saat membalas.

“Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku bisa video call.”

Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan.

Ia menatap layar ponsel yang tetap sunyi.

Di luar, suara hujan mulai turun, mengetuk jendela kamarnya dengan irama yang menyakitkan.

Raka menutup matanya, membiarkan rasa rindu semakin menyesakkan dadanya.

Di kota ini, ia berjuang sendirian.

Kelas Tanpa Mimpi

Pagi itu, Jakarta basah oleh hujan semalam. Udara lebih dingin dari biasanya, tetapi tetap saja kota ini tidak kehilangan hiruk-pikuknya. Kereta yang Raka tumpangi penuh sesak, seperti biasa.

Di dalam gerbong, ia berdiri di sudut, memeluk tasnya erat. Mata lelahnya menatap keluar jendela yang buram oleh embun. Hatinya masih resah memikirkan pesan terakhir dari Aini.

“Nara masih demam.”

Pesan itu dikirim pukul tiga dini hari. Raka membaca, ingin menelepon, tapi ia tahu Aini pasti kelelahan. Dan sekarang, ia harus kembali menghadapi kelas yang kemarin memberinya sambutan dingin.

Setelah turun dari kereta dan berjalan ke sekolah, ia menarik napas dalam di depan ruang guru. Hari ini harus lebih baik. Ia harus menemukan celah untuk masuk ke dunia murid-muridnya, mencari cara agar mereka mau mendengarkannya.

Ketika bel berbunyi, Raka melangkah masuk ke kelas 10A. Seperti kemarin, murid-muridnya tetap sama—tidak peduli. Beberapa masih memasang earphone, ada yang menyandarkan kepala di meja, dan sisanya sibuk bermain ponsel.

Raka menutup pintu perlahan, lalu berjalan ke depan kelas.

Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan selembar kertas kosong, kemudian menulis sesuatu di papan tulis.

“Apa impianmu?”

Seorang murid laki-laki melirik malas, lalu kembali ke ponselnya. Yang lain bahkan tidak mengangkat kepala.

Raka mengedarkan pandangan, lalu berkata, “Saya ingin kalian menulis jawaban di kertas yang akan saya bagikan. Satu kata atau satu paragraf, terserah.”

Tidak ada yang bergerak.

Raka tetap tersenyum, lalu melangkah ke salah satu meja. “Kamu dulu,” katanya sambil meletakkan kertas di depan seorang murid laki-laki berambut gondrong.

Anak itu mengangkat kepala, menatap Raka dengan tatapan malas. “Nggak ada, Pak.”

Raka menatapnya, tidak terkejut. “Pasti ada. Apa pun itu. Nggak harus besar.”

Anak itu menghela napas, lalu mengambil bolpoin. Ia menulis satu kata, kemudian mendorong kertasnya kembali ke Raka.

“Tidur.”

Beberapa teman sekelasnya tertawa kecil. Raka tersenyum, tapi hatinya mencelos.

Satu per satu, ia membagikan kertas ke murid-murid lain. Beberapa tetap menolak, tapi ada juga yang akhirnya menulis—meskipun dengan setengah hati.

Saat semua kertas terkumpul, Raka membacanya satu per satu di depan kelas.

“Kaya.”

“Punya banyak followers.”

“Keluar dari sekolah ini.”

“Main game seharian.”

Tidak ada yang menulis ingin menjadi dokter, insinyur, atau bahkan sekadar lulus dengan nilai baik.

Hati Raka semakin berat.

Ia menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya, “Dulu, waktu kalian kecil, apa ada yang pernah bercita-cita jadi astronot?”

Hening.

“Dokter?”

Tidak ada jawaban.

“Guru?”

Seorang gadis di pojok kelas mengangkat tangan ragu-ragu. “Dulu saya mau jadi guru, Pak. Tapi kata ayah saya, guru itu gajinya kecil.”

Anak-anak lain terkekeh.

Raka mengangguk pelan. Ia tahu persis apa yang mereka rasakan. Ia juga tumbuh dengan ketakutan yang sama—bahwa mimpi terkadang tidak cukup untuk bertahan hidup.

Tapi, jika tidak ada mimpi, lalu apa yang tersisa?

Ia menatap mereka satu per satu, mencoba mencari celah.

“Kalian mungkin mengira sekolah ini nggak penting. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal…”

Ia menulis di papan tulis dengan huruf besar:

“SEKOLAH BUKAN TEMPAT MENUNGGU WAKTU BERLALU.”

Beberapa murid mulai memperhatikan.

“Di luar sana, dunia menunggu kalian. Entah kalian siap atau tidak, kalian tetap akan sampai ke sana. Pertanyaannya, kalian mau sampai dalam keadaan seperti apa?”

Kelas masih sunyi, tapi kini ada beberapa pasang mata yang mulai fokus padanya.

Itu cukup untuk hari ini.

Raka menutup spidolnya, lalu tersenyum kecil.

“Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini.”

Kelas Tanpa Mimpi

Raka berjalan perlahan di antara bangku-bangku kelas, mengamati wajah-wajah muridnya. Beberapa masih menatap kosong ke depan, tapi ada juga yang mulai menunjukkan tanda-tanda tertarik. Itu cukup. Ia tahu, perubahan tidak datang dalam semalam.

Ia kembali ke depan kelas dan menghapus tulisan di papan tulis, lalu menggantinya dengan kalimat baru:

“Jika sekolah bukan tempat menunggu waktu berlalu, lalu tempat apa?”

Hening.

Raka menoleh ke arah gadis yang tadi mengatakan ingin menjadi guru. “Kirana, menurutmu?”

Kirana tampak ragu, tapi akhirnya menjawab. “Tempat belajar, mungkin?”

Raka mengangguk. “Belajar apa?”

Kirana mengangkat bahu. “Pelajaran?”

Beberapa murid lain tertawa kecil. Tapi Raka tidak ikut tertawa. Ia tersenyum dan berkata, “Belajar pelajaran itu penting. Tapi kalau hanya itu yang kalian pelajari, sekolah ini akan terasa membosankan, benar?”

Beberapa anak mulai mengangguk.

“Jadi bagaimana kalau kita belajar sesuatu yang lebih dari sekadar pelajaran?” lanjut Raka.

Seorang murid laki-laki di belakang menyahut dengan nada sarkas, “Belajar kaya, Pak? Itu baru penting.”

Tawa pecah. Tapi Raka tetap tenang.

Ia berjalan mendekati murid itu dan bertanya, “Namamu siapa?”

“Febry, Pak.”

“Febry, kalau kamu ingin kaya, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus nanti?”

Damar menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menjawab santai, “Cari kerja yang gajinya gede, lah.”

Raka tersenyum. “Oke, kerja apa?”

Febry terdiam. Beberapa temannya menoleh ke arahnya, seolah menunggu jawaban.

Raka melanjutkan, “Kamu ingin kaya, itu bagus. Tapi kamu harus tahu bagaimana cara mencapainya. Dan itu dimulai dari sekarang. Dari apa yang kamu pelajari. Dari bagaimana kamu melihat dunia.”

Febry tidak menjawab, tapi ia terlihat berpikir.

Raka kembali ke depan kelas. “Saya tidak akan memaksa kalian untuk bermimpi besar. Tapi saya ingin kalian berpikir: apa yang kalian inginkan dalam hidup ini? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mencapainya?”

Kelas kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang berbeda.

Sunyi yang penuh pemikiran.

…

Saat bel sekolah berbunyi, menandakan akhir pelajaran, Raka menghela napas lega. Ia melihat beberapa muridnya keluar kelas dengan ekspresi yang lebih hidup dari sebelumnya.

Sebelum ia sempat membereskan barang-barangnya, Kirana menghampirinya.

“Pak Raka,” panggilnya pelan.

Raka menoleh. “Ya?”

Kirana menggigit bibirnya ragu, lalu berkata, “Terima kasih sudah tanya soal mimpi tadi.”

Raka tersenyum hangat. “Kenapa?”

Kirana menunduk. “Sudah lama nggak ada yang peduli.”

Setelah itu, ia cepat-cepat keluar kelas sebelum Raka bisa membalas.

Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil.

Mungkin, hari ini ia belum berhasil mengubah banyak hal. Tapi setidaknya, ia telah menyalakan kembali satu mimpi kecil.

Dan bagi seorang guru, itu adalah langkah awal yang sangat berharga.

Sepulang Sekolah

Langit Jakarta sudah berubah jingga ketika Raka melangkah keluar dari gerbang sekolah. Hembusan angin sore menerpa wajahnya, membawa sedikit ketenangan setelah sehari penuh menghadapi kelas yang mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan.

Ia berjalan kaki menuju stasiun. Langkahnya terasa lebih ringan dibanding kemarin. Ada sesuatu di dalam dirinya yang sedikit lebih percaya diri—mungkin karena hari ini ada yang mendengarkan, meski hanya satu-dua murid.

Namun, begitu ia membuka ponsel, rasa lega itu langsung tergantikan dengan kegelisahan.

Pesan dari Aini.

“Nara masih demam. Aku nggak tahu harus gimana. Udah dibawa ke bidan, tapi belum turun juga.”

Jantung Raka berdegup lebih cepat. Jemarinya langsung mengetik balasan.

“Kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Aku bisa cari dokter yang lebih bagus.”

Pesan terkirim. Tapi belum dibaca.

Raka menelan ludah. Ia ingin pulang. Ingin berada di sisi Aini dan Nara. Tapi kenyataan berbicara lain. Ia ada di kota ini, jauh dari mereka, dengan tangan yang tak bisa berbuat apa-apa selain menggenggam ponsel yang sunyi.

Ia masuk ke dalam kereta yang mulai penuh oleh pekerja yang pulang. Suara pengumuman terdengar dari pengeras suara, diiringi bunyi pintu otomatis yang tertutup.

Raka berdiri di dekat jendela, memandangi bayangan dirinya sendiri di kaca. Lelaki kurus dengan mata lelah.

Di ponselnya, layar masih menunjukkan chat yang belum dibaca.

Ia menggigit bibir, lalu mengetik lagi.

“Kalau perlu, besok aku pulang. Aku bisa izin ke sekolah.”

Kali ini, hanya beberapa detik setelah dikirim, centang biru muncul.

Balasan masuk.

“Nggak usah, Kak. Fokus kerja aja.”

Raka menutup mata.

Ia tahu Aini bukan benar-benar tidak ingin ia pulang. Tapi ia juga tahu, pulang tidak akan mengubah apa pun. Itu hanya akan memperumit keadaan—biaya perjalanan, izin mengajar, dan rasa bersalah yang semakin menumpuk.

Kereta mulai bergerak. Lampu-lampu kota berpendar di luar, seperti bintang-bintang yang terlalu dekat.

Di dalam kepalanya, Raka bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan seperti ini?

…

Setelah turun dari kereta dan berjalan menuju kosannya, Raka berhenti di depan warung kecil di pinggir jalan.

Ia membeli sebungkus nasi uduk dan segelas teh hangat. Tapi saat duduk di bangku plastik, nafsu makannya hilang begitu saja.

Di meja seberangnya, ada seorang lelaki tua, mungkin tukang bajaj, sedang makan dengan lahapnya. Pakaian lusuhnya menunjukkan kelelahan, tapi sorot matanya tenang.

Tanpa sadar, Raka memperhatikannya.

Lelaki itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum. “Kenapa, Nak? Makanannya nggak enak?”

Raka tersenyum tipis. “Lagi nggak lapar, Pak.”

Lelaki itu mengangguk. “Capek kerja?”

Raka tidak langsung menjawab. Ia menyesap tehnya, lalu berkata, “Capek, Pak. Tapi bukan kerjaannya yang bikin capek.”

Lelaki itu tertawa kecil. “Yang bikin capek itu pikiran, Nak.”

Raka menatapnya.

Lelaki itu melanjutkan, “Dulu saya juga pernah kayak kamu. Pergi jauh dari rumah buat cari rezeki. Kangen istri, kangen anak, tapi harus kuat.”

Hati Raka mencelos. “Terus, gimana caranya biar kuat, Pak?”

Lelaki itu tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. “Ingat aja buat apa kamu berjuang. Jangan sampai sibuk kerja sampai lupa pulang.”

Raka terdiam.

Ia melihat ponselnya sekali lagi, membaca pesan Aini berulang-ulang.

Mungkin benar, ia harus tetap fokus bekerja. Tapi lebih dari itu, ia harus memastikan bahwa perjuangannya tidak membuatnya semakin jauh dari mereka yang ia cintai.

Hujan mulai turun rintik-rintik.

Raka merogoh uang dari sakunya, membayar makanannya, lalu berjalan pulang dengan pikiran yang terus bergelayut.

Di langit Jakarta yang mendung, ia merasa semakin kecil.

Surat untuk Nara

Malam itu, Raka duduk di kasur kecilnya di kamar kos yang sempit. Cahaya lampu redup menerangi dinding yang mulai mengelupas. Suara hujan di luar menciptakan irama sendu yang sejalan dengan pikirannya.

Ia menatap layar ponselnya, berharap ada kabar dari Aini. Namun, tidak ada pesan baru. Hanya sunyi.

Dengan napas panjang, ia meraih tas dan mengeluarkan buku catatan kecil. Buku ini selalu menemaninya sejak kuliah—tempat ia menulis ide, rencana, bahkan keluh kesah.

Ia membuka halaman kosong, lalu mulai menulis.

“Untuk Nara, anak Ayah yang hebat.”

Tangannya sedikit gemetar. Ini pertama kalinya ia menulis surat untuk anaknya.

“Ayah rindu. Maaf karena tidak bisa ada di sampingmu saat kamu sakit. Ayah ingin pulang, Nak, tapi saat ini Ayah harus berjuang dulu. Bukan karena Ayah tidak ingin bersama kamu dan Ibu, tapi karena Ayah ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.

Ayah selalu bertanya dalam hati: apakah Ayah terlalu egois? Apakah Ayah seharusnya menyerah dan pulang saja? Tapi setiap kali Ayah berpikir begitu, Ayah ingat alasan Ayah berangkat ke kota ini. Ayah ingin jadi guru yang baik. Ayah ingin membuat perubahan, meskipun kecil. Dan Ayah ingin kamu bangga pada Ayah.

Nara, kamu harus cepat sembuh, ya? Karena Ayah akan pulang suatu hari nanti. Dan saat itu, Ayah ingin melihat senyummu lagi.”

Tangan Raka berhenti. Matanya terasa panas.

Ia menutup buku itu perlahan.

Lalu, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Aini.

“Demam Nara sudah mulai turun. Dia tadi tidur sambil memeluk baju Ayah yang tertinggal di rumah. Katanya baunya bikin dia tenang.”

Raka menutup matanya. Menahan perasaan yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata.

Ia mengetik balasan dengan cepat.

“Terima kasih sudah menjaganya, Aini. Aku janji, kita akan baik-baik saja.”

Setelah mengirim pesan itu, Raka merebahkan diri. Hujan di luar masih turun, tapi hatinya sedikit lebih tenang.

Malam ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, ia merasa ada alasan untuk terus bertahan.

Pagi yang Melelahkan

Alarm berbunyi nyaring, memaksa Raka membuka mata. Dengan tubuh masih terasa lelah, ia meraba ponsel dan mematikannya. Waktu menunjukkan pukul 04.30 pagi.

Ia bangkit perlahan, duduk di tepi kasur, dan mengusap wajahnya. Di luar, suara gerimis masih terdengar samar. Udara dingin menyelinap masuk melalui jendela kecil kamarnya.

Tadi malam ia tidur dengan perasaan yang sedikit lebih tenang setelah tahu Nara mulai membaik. Tapi pagi ini, rasa lelah kembali menyerangnya.

Ia mengambil air wudhu, lalu shalat subuh dengan penuh harapan. Setelah selesai, ia membuka ponsel dan melihat pesan dari Aini.

“Nara udah lebih baik, tapi masih agak lemas. Aku izin nggak jualan dulu hari ini.”

Raka menggigit bibirnya. Ia tahu, jika Aini tidak berjualan, berarti tidak ada pemasukan hari ini.

Ia mengetik balasan cepat.

“Kalau ada kebutuhan, bilang ya. Aku akan cari cara.”

Tidak ada balasan.

Dengan napas panjang, Raka mulai bersiap berangkat kerja.

…

Di dalam KRL yang penuh sesak, Raka berdiri terhimpit di antara penumpang lain. Tangannya berpegangan pada pegangan besi di atas kepala.

Seperti biasa, wajah-wajah lelah mengisi gerbong. Ada yang tertidur sambil berdiri, ada yang menatap kosong ke luar jendela, ada juga yang sibuk dengan ponsel mereka.

Raka mencoba memikirkan rencana mengajar hari ini. Ia ingin menemukan cara agar murid-muridnya lebih tertarik dengan pelajaran. Tapi pikirannya sulit fokus.

Bayangan Aini dan Nara terus mengisi kepalanya.

Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, penumpang semakin berdesakan. Raka berusaha mempertahankan keseimbangannya.

Tiba-tiba, seorang pria di sebelahnya tanpa sengaja mendorongnya cukup keras. Tas Raka hampir jatuh, dan ia nyaris kehilangan pegangan.

Pria itu menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan ponselnya tanpa meminta maaf.

Raka menghela napas.

Di kota ini, semua orang terburu-buru. Tidak ada waktu untuk peduli pada orang lain.

Ketika kereta akhirnya tiba di stasiun tujuannya, Raka melangkah keluar dengan langkah berat.

Hari baru dimulai, tapi ia masih membawa beban yang sama.

Beban yang semakin hari semakin berat.

Pulang dan Memulai Kembali

Langit Jakarta berwarna kelabu ketika Raka melangkah keluar dari gerbang sekolah. Hari ini berjalan lebih baik—murid-murid mulai terbiasa dengan cara mengajarnya, dan beberapa di antaranya mulai menunjukkan ketertarikan. Namun, rasa lelah yang ia pendam selama ini tak bisa lagi ia abaikan.

Di stasiun, ia berdiri di antara ratusan orang yang menunggu kereta. Tangannya merogoh ponsel di saku, membaca ulang pesan terakhir dari Aini.

“Nara sudah sembuh, tapi dia terus tanya kapan Ayah pulang.”

Hatinya mencelos.

Sejak datang ke Jakarta, ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ia sendiri mulai pertanyakan. Ia ingin jadi guru yang bisa mengubah hidup murid-muridnya, tapi di sisi lain, ia mulai merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga—keluarganya.

Ketika kereta datang, ia masuk dan berdiri di dekat jendela. Kota ini menawarkan impian, tapi juga menguras jiwa.

Pikirannya berkecamuk sepanjang perjalanan.

Lalu, tanpa sadar, tangannya bergerak sendiri.

Ia membuka ponsel dan mengetik pesan.

“Aini, aku pulang.”

…

Kereta malam menuju kampung halamannya bergetar pelan saat melaju di antara kegelapan. Raka duduk di dekat jendela, menatap bayangan dirinya yang terlihat samar di kaca.

Ia tidak tahu apakah keputusannya ini benar. Tapi satu hal yang ia yakini, ada tangan kecil yang menunggunya pulang. Ada seseorang yang membutuhkan kehadirannya lebih dari siapa pun.

Dulu, ia berpikir bahwa perjuangan terbesar dalam hidupnya adalah menjadi guru yang menginspirasi. Tapi kini, ia sadar—perjuangan terbesarnya adalah tetap menjadi suami dan ayah yang hadir untuk keluarganya.

Mungkin ia bisa mengajar di kota kecilnya. Mungkin hidup tidak akan semewah di Jakarta. Tapi kebahagiaan tidak diukur dari seberapa jauh ia mengejar mimpi. Kadang, kebahagiaan justru ditemukan saat ia kembali ke tempat yang selalu merindukannya.

Namun, Raka tidak ingin perjuangannya sia-sia. Ia tidak ingin meninggalkan mimpi, hanya ingin mengejarnya dengan cara yang lebih bijaksana.

Malam itu, di dalam kereta yang melaju kencang, ia membuka laptopnya dan mulai menulis.

“Komunitas Belajar Masa Depan”

Ia ingin membangun sesuatu yang bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Ia ingin membawa pendidikan ke era digital, menghubungkan murid-murid dari berbagai tempat, membantu sesama guru memahami cara mengajar yang lebih dekat dengan kehidupan modern.

Ia tidak harus ada di Jakarta untuk membuat perubahan. Ia bisa melakukannya dari mana saja.

Saat fajar menyingsing, kereta akhirnya tiba di kota kecil tempat keluarganya menunggu.

Raka turun, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah dengan keyakinan baru.

Ia pulang.

Tapi ia juga baru saja memulai sesuatu yang lebih besar.

— Tamat, tapi perjalanan baru dimulai —